思明原乡 | 滨海串珠:黄厝村之塔头社

2024-09-0510:33:36来源:厦门市思明区档案馆、中共厦门市思明区委党史和地方志研究室

在黄厝村的5个自然村中,塔头社人口最多,1978年底有570多人,相当于茂后、黄厝两社之和,而黄厝新村、溪头下社的人口都只有100多人。塔头社也最具历史底蕴,相传很久以前,塔头社的山坡上造有一座7层石塔,大雁时常栖宿于此,从而赢得了“塔影雁阵”的美名,村子因雁塔所在而称塔头。六百多年前,明朝政府在此修筑巡检司防城,比厦门城还早建几年。何厝塔埔社的黄氏先祖黄上石曾奉命镇守塔头寨,这里涌现出众多名人,为后世传颂。据《厦门志》记载,塔头巡检司防城建成于1387年,城墙周长 130丈,高1丈7尺,墙宽8尺,南北门二,窝铺四。该巡检司的前身是石湖巡检司(亦称嘉禾巡检司),原驻扎于高崎。我国的巡检司设置始于五代,是地方州县政府的派出机构,主管基层治安,相当于今天的派出所。 厦门城建成于1394年,原址在今厦门市公安局周边区域,城墙周长 425丈,1685年重建之后,增至600丈,约1900米。塔头城与厦门城同属军事城堡,塔头城的建造时间稍早,厦门城的建造规模更大。

厦门城还有一段约百米长的城墙遗迹,塔头城只有遗址供今人凭吊。塔头巡检司防城所在的小山被称为“营内山”,海拔39米,营内山靠海,大约在今亚洲海湾大酒店附近。

塔头社的原住民当中林姓居多,北宋年间,晋江林励率族人迁居于此,开枝散叶,后代以“雁塔科第”为堂号。位于今塔头社445号的林氏宗祠“雁塔敬贤堂”,古色古香,庄重典雅,肃穆沉静,祠堂前面的村道也被修建为仿古风格,穿越时光隧道,散发思古幽情,两者相得益彰。

林奇石是塔头社出的第一位解元。解元、会元、状元合称“三元”,“连中三元”是古代读书人的至高梦想。解元是乡试第一名,相当于今天的全省高考状元。会元是会试第一名,相当于今天的全国高考状元。状元是殿试第一名,通过了会试的贡士们,由皇帝亲自面试,面试第一名为状元。

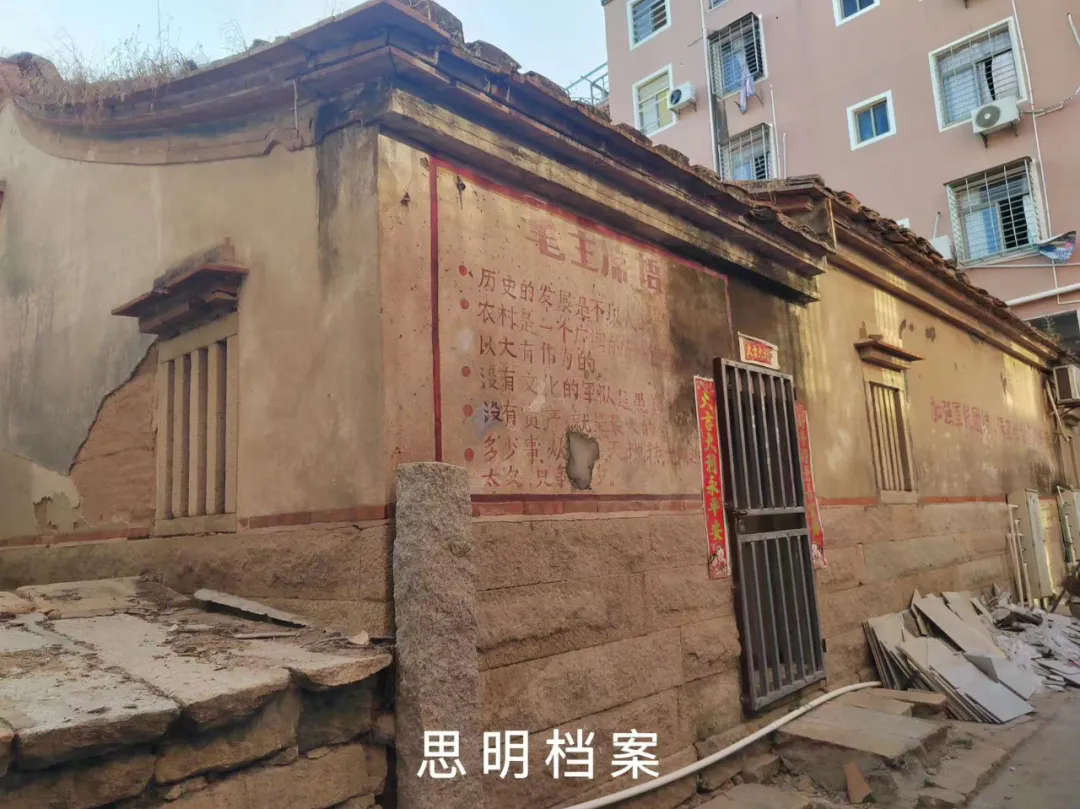

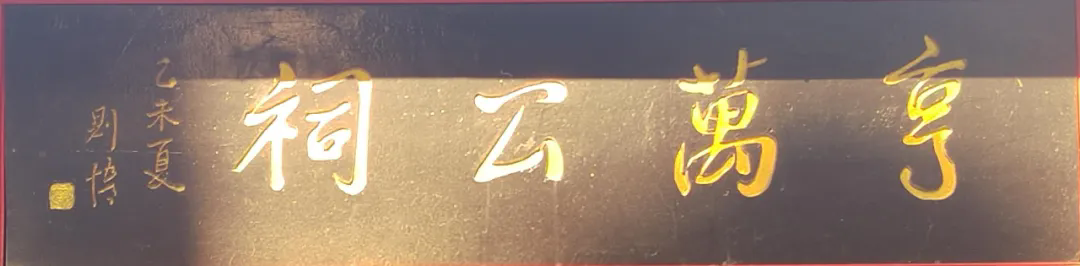

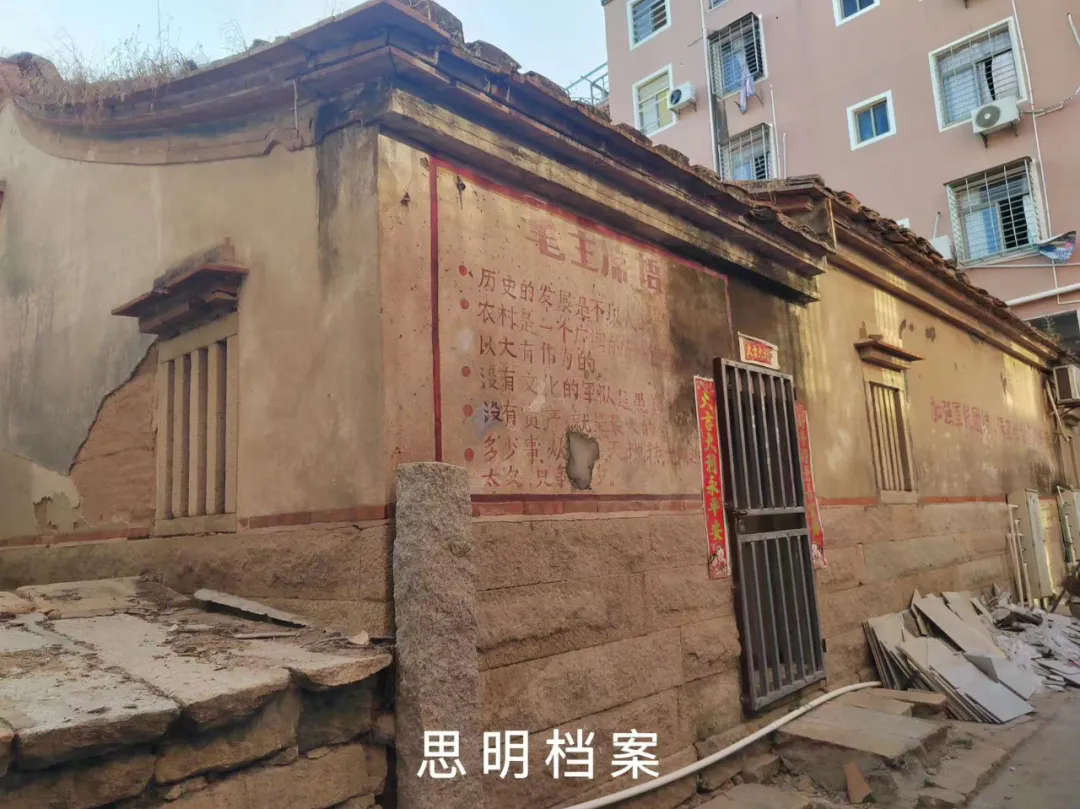

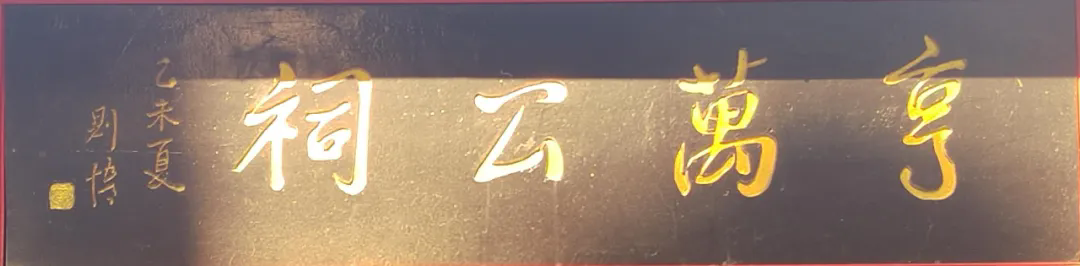

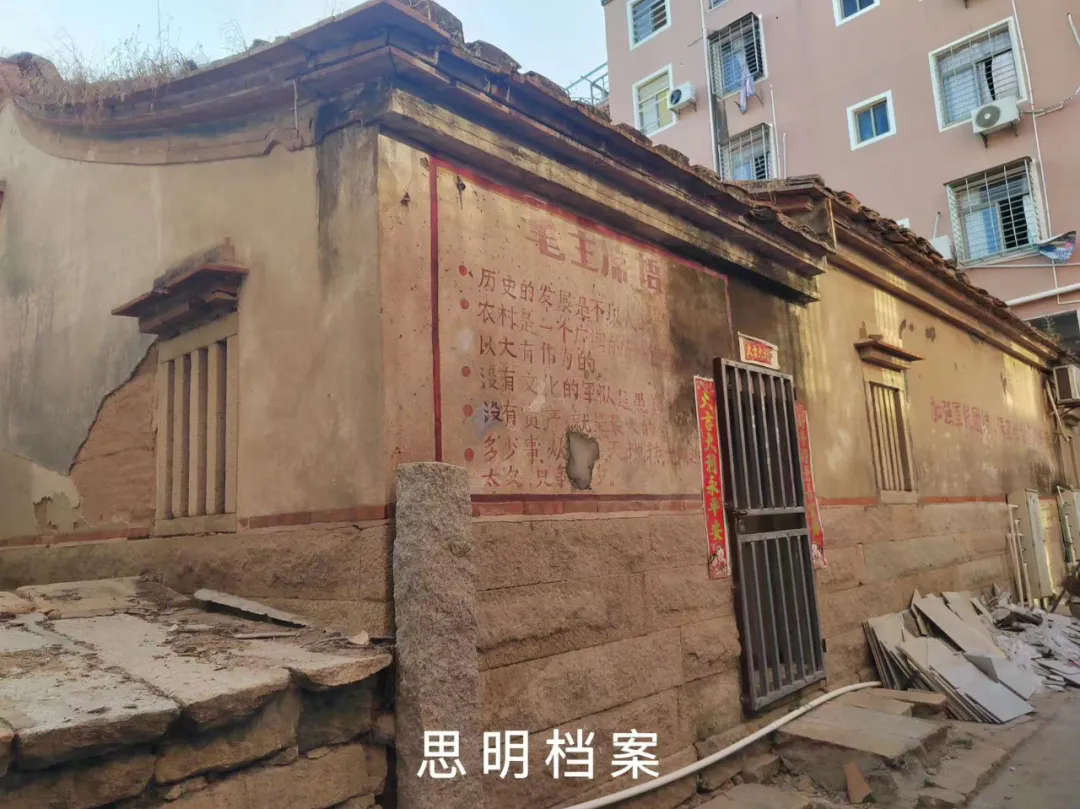

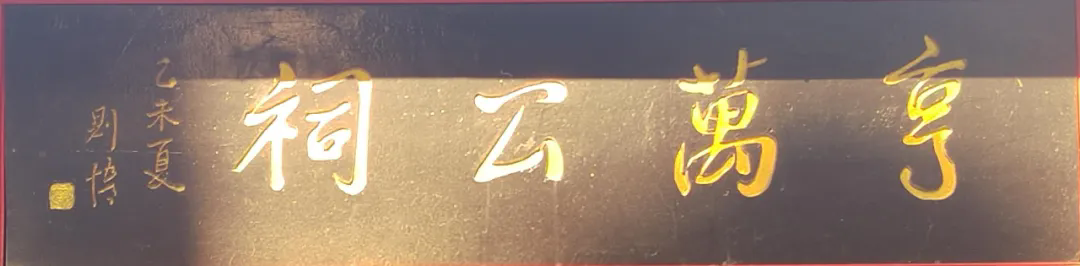

考中解元的除了林奇石,还有清乾隆二十一年(1756年)解元林发春和清乾隆六十年(1795年)武解元林培荣。 进士指参加了皇帝殿试的贡士们,塔头社考出来的进士几乎扎成堆:南宋绍熙元年(1190年)进士林大章,曾任龙溪知县;明万历三十八年(1610年)进士林一柱,曾任湖广御史;明万历四十四年(1616年)进士林宗载,曾任太常寺卿;明崇祯十六年(1643年)进士林志远,曾任工部主事;清乾隆十年(1745年)进士林翼池,曾任湖北来凤县令。官至正三品的林宗载,字允坤,号亨万,崇祯皇帝即位时,林宗载负责安排祭告祖庙和皇陵的大典。其故居在今塔头社180号的“亨万公祠”,2015年重修,门匾“亨万公祠”由南普陀方丈则悟题写。在塔头社121号的一棵大榕树下,立有崇祯五年(1632年)林宗载题写的一块石碑,碑题“皇明”,详细碑文为:崇祯五年壬申腊月吉日,浙江湖州府、江西彭泽县两学司训,壁峰林公暨配祖妣吴氏李氏墓道,落款“赐进士通议大夫太常寺卿曾孙宗载题”。此碑文为林宗载退归后为曾祖父所题写。在南普陀寺后山,有林宗载题刻的“飞泉”二字。林翼池字凤宾,号警斋,在任来凤县令期间,修建城池,安居百姓,兴办学校,教以诗书,杜绝械斗,修纂县志,使当地民风大为好转,民众知书达礼。塔头社内的主要道路为塔头路及其中路、东路,道路宽敞,路网密布,漫步其间,容易迷路。不过也好,随性行走,一个转角,或遇上一处惊艳、一次回眸,或邂逅一段传奇。 在塔头社34号遇见气度不凡的协德宫。此宫始建于清康熙三十九年(1700年),近期于1986年、2005年重建,供奉崇德尊王、广泽尊王、水仙尊王等“三王公”。塔头社保留了一座远近闻名的黄厝知青楼,建于1974年,两层小楼,花岗岩砌筑,歇山顶,为闽南民居风格。当年本地民居皆为平房,唯有这栋是两层楼,算是当地的“最高建筑”了,供上山下乡的知青们集中居住。据悉,这是厦门岛内唯一保存完好的知青楼。塔头社背靠金山寨山,此山海拔202米,村里老人介绍,很久以前真的有人在山上挖到金子,故以此命名。山下一泓清水为塔头水库,1965年建成,坝高17米多,堤长 63米,库容25.5万立方米,原作农用,今与金山寨山合成“金山银湖”美景。塔头社的不少民房改造成民宿客栈,还建有高尔夫俱乐部,境内设有滨海派出所、滨海小学、黄厝社区居委会等单位。