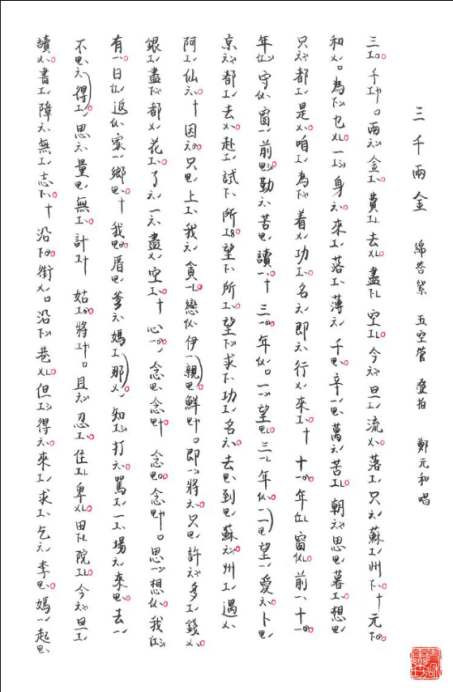

几乎每个周日下午,厦门中山公园都会响起古老悠扬的南音。“十年窗前,十年守窗前勤苦读。三年一望,三年一望我爱卜京都去赴试。所望,所望求功名。去到苏州遇亚仙……”曲中演绎的是唐天宝年间河南荥阳书生郑元和赴试途中,遇歌伎李亚仙而产生的一段动人的爱情故事。正如南音由中原雅乐衍变为厦门本地曲艺一样,郑姓也从中原荥阳到厦门开枝散叶。

郑元和故事南音《三千两金》工乂谱

荥阳祖脉韵悠长

郑姓系黄帝后裔,源自郑国。公元前806年,周宣王封幼弟姬友于棫林(今陕西华县东)建郑国,姬友得称郑恒公。及至周幽王时期,王室统治行将崩溃。郑桓公为避祸,采纳太史伯的建议,向周幽王请求将其采邑移至“雒之东土,河济之南”,即今荥阳一带。荥阳成为郑姓的发祥地,有“天下郑姓出荥阳”之说。公元前769年,郑恒公之子郑武公姬掘突东迁,定都于京(又称上都)。公元前375年,郑为韩所灭,前后立国432年,共十四世。亡国后的郑人奔于陈宋间,为纪念故国遂以郑为氏,奉郑恒公为得姓始祖。

郑姓得姓始祖郑恒公

三国时,建安(今福建建瓯)太守郑胄留居闽侯,开郑姓入闽之端。西晋爆发永嘉之乱,中原板荡,士族南渡闽地。荥阳郑昭先后出任晋安(今福建福州)县令、建安太守,郑姓在闽繁衍愈盛。唐总章二年(669年),郑姓随河南固始陈政父子戍闽,定居闽南。到了光启元年(885年),三王入闽,诸多郑姓军民相随。宋明间,荥阳郑姓进一步在闽播迁,福建逐步成为郑姓人口第一大省。

明初南狩徙海疆

明代是福建各地郑姓族人入厦繁衍的集中期,形成了高浦、文山、田墘、石井、碧溪和澳溪华亭六大支系。

明初靖难之役的鼓角声,谱就了一段家族迁徙的序曲。据传,翰林待诏郑洽曾扈从建文帝南狩入闽定居,先后化名郑三合、郑岐,是追随建文帝出亡的二十二名大臣之一。郑洽长子郑榛随父入闽,迁居翔风里石崎堡(今翔安马巷)。在此之前,南安石井郑姓裔孙郑安德先入石崎堡定居。郑榛尊郑安德为异地同姓兄长,循其派字,化名郑安陞,并在石崎堡东一里处大兴土木,建村曰“郑坂”,邀其同迁。郑安陞二弟郑松在靖难之役中阵亡,郑安陞将其化名为郑安治,并让次子郑秉华为其承祧。郑坂村郑姓族人尊郑安德为长房一世祖、郑安陞为二房一世祖、郑安治为三房一世祖,灯号荥阳。

台岛渐染郑家风

西晋永嘉元年(307年),荥阳郑庠避乱南徙,次子郑昭先后任泉州和建州(今福建建瓯)两地刺史,随后在福建多地衍宗续嗣。民族英雄郑成功即其裔孙,与郑坂村郑姓长房同出自南安石井。

郑成功受到南明朝廷优待,成为南明后期抗清的中流砥柱。他以厦门为基地建立抗清政权,改中左所为思明州,设六官,拥兵十余万,雄视东南。他曾举兵北伐,克瓜洲、镇江,包围南京,清廷震动。此外,郑成功的慷慨功业还在于他收复了被荷兰侵占三十八年之久的台湾。清顺治十八年(1661年)三月,郑成功亲率两万五千大军从金门料罗湾誓师出发,进军台湾;经过数月激战与围困,荷兰总督揆一投降。康熙元年(1662年)五月初八日,郑成功在台湾病逝,初葬台南州仔尾,后归葬南安祖地。

影视作品郑成功形象

尽管郑成功未及不惑便溘然长逝,但其对台的开发经营却着力甚多。明郑政权甫立,郑成功立即查报田园册籍,征纳税银,开展地方行政工作,进行经济建设;并向土著居民传授农业生产技术,助其发展生产。其子郑经法其遗志,全力治台,除发展垦殖、治水兴利外,还建孔庙、办学校,形成一套相对完善的教育体系。即便是土著村社也设有学校,且为了鼓励高山族子弟入学,规定凡高山族居民有子弟在乡塾读书者,可酌减赋税。

郑姓自中原肇基而渐次南传,终至东南海隅。与之如影随形的还有中原雅乐,同闽南本地音乐糅合从而孕育了南音,伴着郑成功渡台而穿越台湾海峡,在宝岛上继续倾诉着乡愁。近年来,两岸携手合作的南音说唱作品《郑成功·祖训》, 以郑成功家族“做人诚为本,处世信为先,肝胆照日月,忠义贯云天”的祖训为内核,光大祖宗遗德,为闽台郑姓宗亲所共遵。

南音说唱《郑成功·祖训》演出现场