一提起“洗耳堂”,便很容易被误以为是时兴的采耳体验场所,实际上,它是许姓的一个特别的堂号。

得姓始末

苏轼有诗云:“洗耳高人耻见尧,看渠应不受弓招。精神徇物那能久,刀砺君看日日销。”诗中所说的“洗耳高人”,是上古时期高洁之士许由。相传,许由隐于沛泽,尧闻其贤良,欲以天下让之,许由不受而逃至颍水之阳箕山之下;不久之后,尧又欲召其为九州长,其不愿闻,遂洗耳于颍水之滨。许由,又作许繇,字武仲,阳城槐里(今河南登封)人,因人品贵重,被奉为许姓开姓始祖,后人遂有以“洗耳”为堂号者。许由不慕虚名、学问渊博,孤居一处,过着自由闲适的田园生活,是中国隐士的鼻祖。

许姓开姓始祖许由洗耳图

关于许姓由来,还有另一种说法。相传许姓出自姜姓,以国为氏,是炎帝神农氏的后裔。许氏与齐氏同祖,为上古“四岳”之一的伯夷后人。四岳即尧舜时四方部落首领,是由姜姓发展出来的四支胞族,他们和姬姓部落结成联盟,跟“子姓”商族平行发展。以姬姓和姜姓部落为主的盟军打败了商纣王,建立姬姓国——西周,姜姓裔孙文叔也参与了伐纣战争。周成王时,大规模地分封诸侯,许地也被封许国,派文叔为许国国君。战国初期,许国被楚所灭。许国亡国后,子孙以国为氏,称文叔为开国始祖。

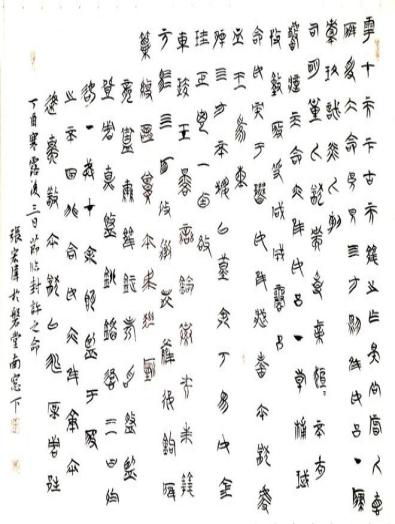

清华简《封许之命》临摹

许姓入厦

汉武帝建元六年(公元前135年),左翊将军许濙奉命自许州(今河南许昌)入闽平叛,留镇同安,子孙遂家焉。民国《同安县志》详其事:“许濙字元亮,河南许州人,西汉武帝为左翊将军,驻师于郡(郡治丰州,属今泉州)之西南百里境上,世传其址为营城(又名营城巷,今同安城区小西门),便宜调度。十年闽越平,以反覆,数为边患,复蒙勅旨‘永镇斯士’,铜符虎节,兵卫森严,以久戍,爰卜居于五垆山下(今同安城区西北葫芦山麓),遂家焉……子十五人,分镇闽地。”许濙入闽既造就许姓移居福建,同时又是许姓在厦繁衍之先声。乡谚曰“未有同安,先有许督(指许濙)”,即言其事。

同安许都府祖龛

厦门许姓除了许濙支系外,主要还有天正支系和许爱支系两脉,人口众多。第七次全国人口普查显示,厦门许姓人口总数为52766人,在厦门市排名第14位。

淡薄家风

历经动荡,厦门许姓逐渐意识到“权势易逝,德行永存”,在许姓家训中鲜有鼓励子孙追逐官场高位,而是具备耕读传家、淡泊名利的精神内核。许姓流传的民谣中有“香山脚下一亩田,不求官帽不求钱”的句子,是厦门许姓族人务农自给、教书育人的真实写照。

南宋同安许姓出现了著名的隐士。许衎,号田舍,隐居不仕,皇帝赐号“高隐田舍”,与兄许衍同受钦赐“兄弟乡贤”之称。许衎博通经传,著有《田舍墨记》四十卷。

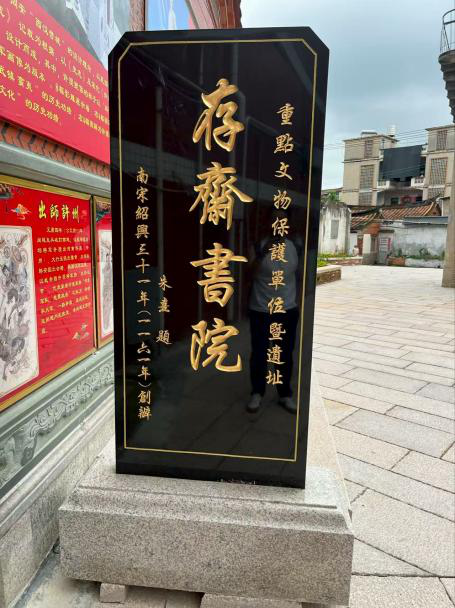

南宋初年的许升,更是饱学之士和育人典范。许升是同安县人,生于绍兴十一年(1141年),其父许漠“崇尚师儒,教子有方”,家学深厚。朱熹簿同之时,年方十二的许升便成为其最早的学生。朱熹在同安任满后,又带许升回建阳“以卒讲业”。许升业成后回同安开设书院,精研朱子理学。朱熹替许升取字“顺之”,为其书院取名“存斋书院”,并撰《存斋记》。许升著述颇丰,有《孟子说》《礼记文解》《易解》等存世,主张“周孔之道常存”;他讲解朱熹“理气”学说,论证“天理与人欲”的对立,对于缓和社会矛盾起到积极作用;其所设立的存斋书院入清后开同安“海滨邹鲁,文教昌明”之气象。朱熹赞许升“恬淡静退,无物欲之累”,学者尊其为“存斋先生”。

同安存斋书院文保碑

许姓开姓始祖许由在颍水洗耳,淡泊高洁,垂范千秋;许姓开闽始祖许濙在同安洗马,武功赫赫,彪炳史册。因许濙而得名的洗马池已改名洗墨池,存斋书院仍存其附近。留存下的不仅仅是书斋,更是许姓传承不朽的良好家风。